The Bioanalytical Challenge of ADCs

ADC生物分析

基于抗体形式的疗法是当前生物药领域市场最大、增长速度极快的细分领域之一,抗体药物已经成为近几十年来最成功的生物药类型。抗体药物的迅速崛起得益于抗体发现、研发、生产、临床开发、医疗应用等方面的技术进步,在多种疾病治疗中发挥着举足轻重的地位。不同的抗体药物形式所采用的治疗策略和机理可能有较大的差异,目前已上市的抗体药物形式主要有:

● 传统单克隆抗体

● 双/多特异性抗体

● Fab片段/纳米抗体

● 抗体偶联药物(ADC)

ADC药物是抗体(Antibody)与小分子毒素载荷(Payload)通过连接子(Linker)偶联在一起的,其兼具抗体药物的精准靶向性以及化疗药物强效细胞杀伤机制,常被称为“靶向化疗”,近年来在一众抗体药物中脱颖而出,成为肿瘤靶向治疗药物的研究热点,并在逐步扩展其适应症范围。ADC药物通过静脉注射到人体的血液循环系统中,当药物识别并结合目标细胞的过表达的靶点蛋白或特异性表达的靶点蛋白后,将通过内化作用被胞吞/胞饮到细胞内部,经溶酶体的转运和酶解将ADC药物分解并释放出小分子毒素,后者可造成DNA损伤或对微管蛋白的抑制致使细胞发生程序性死亡,从而起到杀伤目标细胞的作用;此外,由于肿瘤组织可能存在靶点异质性表达,部分小分子毒素在药物设计时增加了旁观者效应,这种ADC药物可在目标细胞死亡后小分子毒素仍能扩散至邻近的细胞内,杀伤周围潜在的异质性目标细胞。与传统的单克隆抗体以及传统的小分子化药相比,ADC药物在具备抗体的靶向特异性和常规作用机制(如:阻断信号转导、ADCC、CDC等)的同时,提高了小分子毒素在特定病灶区域中有效富集,不仅降低传统小分子化药所带来的系统性毒性和非靶向性毒性,还能增强受试者的治疗窗口期及疗效,提升用药依从性。基于抗体靶点的丰富性和特异性,抗体工程和偶联化学的进步,以及成熟的小分子药物的应用和衍生物改造,早期临床试验的成功案例,促使生物制药企业拓展其ADC药物管线的开发(图1)。

图1 ADC药物的组成与功能

随着ADC药物的临床研究不断进展和突破,理解ADC药物的生物分析特征对其成功开发具有至关重要的作用,由此也极大地推动了ADC药物对生物分析方法的开发工作,同时ADC分子的复杂性也对生物分析带来诸多的挑战。通过了解ADC药物的临床前/临床生物分析参数,诸如药代动力学特征、药效学特征、免疫原性、安全性等,有助于全面、系统地理解ADC药物在人体内的作用机制和生物学过程,在靶点选择、抗体结构设计、连接子/小分子毒素选择、以及药物抗体比(DAR)优化方面有着重要的应用价值,生物分析将有助于指导开发具有最佳安全性和有效性的ADC药物。分析ADC药物的相关参数需要成熟可靠的生物分析方法,来为临床前/临床研究提供关键的数据信息,以提高ADC药物的研发和临床获批成功率。随着ADC药物的生物分析经验累积,以及新的分析方法的开发、检测平台和技术的进步从而促进ADC药物的临床应用。

ADC药代动力学分析

药代动力学特征可以帮助理解药物暴露响应关系、确定最佳剂量和给药方案、预测疗效和安全性评估。ADC药物的组成相较于其它形式的抗体药物更为复杂,在结构上,抗体部分占据ADC药物的绝大部分(分子量约占90%以上),其PK特性受抗体骨架的影响更高,几个因素可能影响ADC的暴露量和半衰期,例如:

● 基于FcRn的循环再生能力

● IgG亚型

● 定点氨基酸突变改造

● 糖型以及单糖组成

ADC的吸收、分布、代谢和消除(ADME)特性具有与单克隆抗体相似的特性,同样具有较低的清除速率、较长的半衰期、低分布容积、以及蛋白水解介导的分解代谢作用。此外,其作用机制涉及内化小分子毒素的释放过程、大分子抗体和小分子毒素的分解代谢过程,因此受试者体内会续存多种ADC药物的组分形式,每种分析物都可能提供关于ADC药物在体内的独特信息,以单一组分或组合组分的分析均有助于深入阐明ADC的PK特性。

产生ADC药物的复杂分析物可归纳为两个过程,ADC解偶联过程包括通过酶促或化学过程从ADC上释放出小分子毒素或其产物,同时保留大分子抗体部分;ADC分解过程包括抗体的蛋白水解和小分子毒素的分解代谢,这些过程可能在体内同时发生。由于ADC药物自身具有组分多样性和异质性,对其生物分析方法的建立具有极大的挑战性。ADC药物的不同组分对分析方法要求不同,很难应用单一生物分析方法来应对ADC不同组分的分析,因此ADC的生物分析要整合多个检测方式。

药代动力学分析物

总抗体分析物

针对ADC抗体部分的生物分析主要聚焦在总抗体(偶联和非偶联形式)和ADC(偶联形式)的血药浓度定量测定。总抗体的药代动力学分析主要描述ADC抗体部分的总含量评估,并提供信息理解抗体浓度随时间变化的过程。总抗体的检测主要基于酶联免疫分析方法,其常用的设计为靶点抗原作为捕获试剂,在ADC结合捕获试剂后,再通过孵育抗人IgG抗体作为侦测试剂进行检测(图2)。但该方法可能受到生物基质中的靶点干扰,因为游离形式的靶点蛋白胞外域部分能够与抗体结合、可能导致检测结果偏低。在方法开发阶段,如果检测结果可以控制在理论值的±20%以内,表示所开发的方法可以用于PK样品的检测。在靶点蛋白造成严重干扰的情况下,应考虑其它设计,例如使用非阻断型抗独特性抗体替代靶点蛋白作为捕获试剂。对于临床前的生物分析,也可以采用通用型的抗体试剂,例如对人源抗体重链或轻链特异性的抗体试剂。

图2 总抗体分析format

总抗体分析的常用format为ADC的靶点抗原作为捕获试剂,再利用标记的抗ADC独特型表位抗体/抗人IgG抗体作为侦测试剂进行检测。

ADC抗体分析物(结合型抗体)

ADC的分析方法建立在能够检出至少偶联一个小分子毒素的ADC的混合物(DAR≥1),目标分析物需要同时存在完整抗体和偶联在抗体上的小分子毒素组分,偶联形式的分析物浓度通常作为活性/有效ADC浓度的估量值,是大部分ADC的PK分析的核心。测量偶联药物的方法有多种,经典的方法包括酶联免疫法,它通过特异性试剂对(一个是结合抗体部分的试剂,另一个是结合小分子毒素的抗体)来检测ADC抗体与偶联小分子毒素这一整体(图3)。ADC在体内主要通过两种机制降低浓度,其一是由血液循环系统或组织中细胞的蛋白水解作用分解完整抗体(即使小分子组分仍结合在抗体片段上),其二是小分子毒素从抗体组分上完全脱离(即DAR=0)。这些机制均会导致非偶联抗体不被ADC分析方法所检测,ADC浓度的检测值理论上应低于总抗体浓度的检测值。

抗小分子毒素表位抗体的筛选和制备比较困难,需要在方法开发时提前准备相关试剂,一般对于完全新制备的抗小分子毒素表位抗体至少预留6个月的时间以保证所筛选试剂的特异性和亲和力。方法开发同样应尽早规划和开展,一般须在临床试验开展后的首位受试者入组前将方法验证完成,以便及时进行受试者临床样本的检测。对于总抗体和ADC的分析,均可采用经典的双抗夹心法。分析方法的验证应参考相关法规要求、指南和专家共识,建议考察的验证分析项可以包括定量范围、准确度和精密度、选择性、药物耐受度、钩状效应与稀释线性、稳健性等。

图3 ADC抗体分析format

ADC抗体分析的常用format为抗ADC小分子毒素部位的抗体作为捕获试剂,再利用标记的靶点抗原/抗ADC独特型表位抗体/抗人IgG抗体作为侦测试剂进行检测。

在实际的临床样本检测时可能会出现ADC检出浓度比总抗体检出浓度高的现象,如果ADC的检出浓度持续地高于总抗检出浓度,应重新审视方法设计。在总抗和ADC的检测方法均经过全验证的情况下,可能的原因有:

1)两种方法本身的检测原理和assay format可能有所不同,其方法的平行性比较可能并非等价且线性正相关;

2)ADC药物的抗体组分在血液循环系统中可能被蛋白酶水解或代谢所截短,如果片段抗体的ADC仍带有小分子毒素(即片段ADC分子的DAR≥1),则可被ADC分析方法的format检出片段ADC的信号值,但在总抗体的分析方法中无法检出,这将导致ADC检测浓度可能高于总抗体浓度;

3)由于ADC在体内的代谢分解,真实样本的分析物由多种组分构成,标准品可能难以准确拟合真实生物基质样本中的分析物。此外,关键试剂对ADC混合物检测性能的差异,以及抗偶联小分子的抗体试剂对载荷量的变化敏感度和效力不同,无法准确表征不同载荷(DAR)的ADC,均可能导致分析检测值偏离样本真实值,检测浓度无法准确反映总抗体和ADC两者的关系。研究报道毒素部分的代谢可能引起针对毒素的抗体亲和力发生改变造成ADC检测值偏高。例如喜树碱类毒素(SN38, DXd)发生代谢时内酯环打开,会增加部分抗体试剂的亲和力,从而导致ADC测量值高于总抗。解决方案包括换用对内酯环开闭状态不敏感的抗体试剂,或者对检测样品进行酸化,抑制内酯环的代谢。

游离小分子分析物

从ADC药物中释放出游离的小分子毒素是临床治疗评估安全性与效率的一个严峻问题,这将导致疗效的降低以及系统性毒性风险的增加。因此,检测游离小分子毒素的含量是ADC生物分析一项重要的评估。多数情况下游离小分子毒素的浓度用于推断血液系统中由ADC解离释放的小分子暴露量。ADC药物的偶联连接子通常分为可裂解形式和不可裂解形式两种,它们在体内的作用机理和生物学行为不完全相同。可裂解形式的连接子对癌细胞胞内环境敏感,可通过特定的蛋白酶、pH和谷胱甘肽等的相互作用将ADC的小分子毒素选择性的解离释放,目标分析物主要涉及单独游离的小分子毒素;而不可裂解形式的连接子主要由细胞内化ADC后抗体部分被蛋白水解作用释放出的小分子产物,因此目标分析物主要涉及氨基酸-连接子-小分子毒素为整体的复合分子。针对不同的目标分析物,研究者需要根据ADC药物的自身特性设计不同的生物分析方法。游离小分子毒素的测定可以采用竞争性酶联免疫法以及LC-MS/MS法。竞争性ELISA法用抗小分子毒素抗体包被微孔板,将样品去除蛋白后,与经过标记的小分子毒素混合,最后孵育板中检测信号。其难点在于需要获得抗小分子毒素抗体试剂。

与酶联免疫法相比,LC-MS/MS法的检测无需抗体类关键试剂,且在检测目标小分子毒素的同时,还可以监测氨基酸-连接子-小分子毒素复合物、断裂连接子-小分子复合物、以及小分子多级代谢产物等的产生并对其进行定量。LC-MS/MS法需要对样品进行预处理过程,采用蛋白沉淀和/或固相萃取(SPE)法,随后进行LC-MS/MS上机分析。有时根据分析物的结构性质添加适当的样品预处理步骤,将有助于更为准确的定量分析。优先建议研究者使用LC-MS/MS法测定ADC药物中游离的小分子毒素,方法验证可参考小分子化合物的LC-MS/MS方法指导原则。尽管,当前的临床研究结果很难给出十分明确的游离小分子毒素浓度所代表的临床意义,游离小分子毒素的浓度可能很低,也缺乏完整的临床数据和疗效数据支持。不过,阐明相关产品的小分子毒素对于药理学以及细胞毒性相关的潜在药物相互作用(DDI)至关重要。

偶联小分子分析物(结合型药物)

有时候需要进一步考虑和分析偶联在抗体上的小分子含量。这个分析能够直接提供ADC药物载量的信息,并对药物载药量的变化进行监测。测量偶联ADC的小分子分析物,传统的检测方法是使用混合LBA-LC-MS/MS法,它可以同时测量总抗体、ADC以及偶联小分子毒素的浓度。首先通过捕获试剂(抗ADC抗体、抗原等试剂)捕获ADC药物,利用酶解离小分子毒素(该方法适用于连接子可通过酶切或化学切除的ADC药物),通过LC分离并进行MS检测,提供一种偶联抗体中小分子毒素总量的测定方法(图4)。基于LC-MS/MS方法的总抗体和ADC抗体检测对捕获试剂的选择性和特异性等性能要求通常低于酶联免疫的方法。当研究者难以获取酶联免疫法所需的所有关键试剂时,采用LBA-LC-MS/MS同时分析总抗和ADC也可以考虑作为一种可行的替代检测手段。

图4 LBA-LC-MS/MS分析流程

这种测定方法也可以描述ADC混合物的含量,并且偶联小分子毒素的浓度变化可以反映ADC药物从血液循环系统中的消除以及从抗体骨架上的损失情况。但是,与ADC偶联抗体形式的检测方法相比,偶联小分子毒素的测定结果可能产生低浓度的ADC含有高DAR值与高浓度的ADC含有低DAR值检测水平相当的这一局限性(例如, DAR = 8、10 nM浓度与DAR = 1、80 nM浓度的偶联小分子毒素检测水平是相当的)。尽管偶联小分子毒素的药物浓度相当,但两者的疗效和安全性可能具有不同的临床治疗意义。

药代动力学分析挑战

标准品

ADC药物标准品的设计和制备是其难点之一,直接的ADC药物作为标准品有时不能完全代表各给药阶段采集的PK样本,这是因为ADC药物在体内给药后的生化过程将带来复杂的ADC动态异质性,主要包括完整的ADC药物、不含小分子的完整抗体、已被降解的抗体片段/多肽片段、游离的小分子毒素、以及毒素相关的代谢产物等。在生物基质样本中(如血清、血浆样本),ADC待分析物是各种复杂组分的混合物,而不同给药阶段和采集时间的ADC组分也具有一定程度上的差异。这将导致在定量检测ADC药物时,不同组分间的特性所带来的干扰,单一ADC标准品有时不能准确表征真实样本中的血药浓度。即使ADC药物具有相似的PK特性,由于血液循环系统中ADC的DAR分布异质性也可能导致不同的药理活性,并且难以建立相关的浓度和疗效关系。

关键试剂

各类ADC产品的DAR具有差异,且同一个ADC药物的抗体分子偶联的数量也处于一个范围内而非定值,通常以平均值表示DAR。这是由于ADC药物在生产制备过程中涉及抗体与小分子毒素的偶联,这一过程主要在特定氨基酸残基(半胱氨酸、赖氨酸等)位点上进行化学修饰,但化学修饰并非完全受控的化学反应,可能导致抗体结合的小分子毒素数量不同,在连接的位点上也不尽相同。由ADC药物所开发的捕获试剂或侦测试剂可能由于DAR值的不同导致其亲和力/结合能力对不同DAR的ADC分子具有差异,但实际很难准确评估不同DAR值的ADC抗体分子与关键试剂的影响程度,这种非线性的差异将影响到检测方法的准确度。此外,ADC药物进入人体内后可能持续发生着生物修饰和生物转化,若关键试剂所针对的检测位点发生这类非预期的生物转化,检测试剂与经转化的目标分析物结合能力产生差异,将一定程度上干扰酶联免疫法的生物分析准确度。

其它分析技术与平台

一些新的生物分析方法也逐渐应用到ADC的检测之中。例如高分辨率质谱(HRMS),以及尺寸排斥色谱(SEC)和疏水作用色谱(HIC)等。完整的HRMS方法可以作为生物分析方法的补充手段,HRMS可以检测ADC的整体和其组分,定量的灵敏度更高,可表征ADC药物随时间的结构变化情况。应用完整的HRMS进行ADC定量可以评估多种分析物,更全面的表征ADC药代动力学特征以及代谢特征。SECHIC也可用于ADC的鉴定和分析,自上而下的方法从完整形式开始分析ADC相关分析物,是获取ADC样品相关信息的有力技术。HIC与紫外(UV)检测器联用是分析ADC链间半胱氨酸偶联DAR值的金标准。对于半胱氨酸连接的ADC,由于抗体上存在4个二硫键,偶联过程通常会形成每个抗体平均含有0、2、4、6或8个DAR的药物。DAR=0的ADC为未偶联抗体,而DAR为奇数(DAR=1、3、5等)的分析物将被视为一种降解产物。对于ADC样品不同DAR值的异构体可能具有不同的毒理学和药代动力学特性。在HIC中通过ADC不同DAR值组分的疏水性不同来分离。而SEC的聚体分析也是ADC一个重要的分析方向,ADC样品中尺寸异质性的表征可以通过SEC和非变性MS得以表征,包括检测其聚体、片段杂质等,此外通常采用小孔径SEC进行小分子脱落检测,用离子交换色谱(IEX)分析电荷异质性研究;反向色谱检测小分子毒素,甚至其分子异构和手性异构的分析。这些分析方法可以作为补充手段来支持临床试验的生物分析,以获得更为全面信息、以完备地理解ADC药物在人体内的特性。

ADC免疫原性分析

与其它生物大分子药物相似,ADC药物同样可能引起受试者的免疫原性反应,这对药代动力学、药效学和安全性具有潜在的影响。产品相关和受试者相关的因素均可能影响免疫原性的发生和发展,而分子异质性更高、抗体工程化更高的ADC药物相比传统单克隆抗体药物的免疫原性风险也可能更高。因此需要全面的风险评估、分析方法和检测策略来监测和表征ADC药物的免疫原性,以了解ADC药物潜在的安全性和临床疗效。虽然目前的ADC药物开发已经多采用人源化或全人源的单克隆抗体形式,但ADC药物仍存在抗体本身抗原表位的影响,也可能由抗体与连接子、小分子毒素偶联产生复合体新表位、以及由代谢和分解作用产生的次级代谢产物(如短肽-连接子-小分子毒素复合物等形式)和抗体片段,这些因素都可能引起机体产生ADA。除此之外,其他因素如分子序列特征、制造生产过程(表达系统、纯化系统)、制剂以及剂型(辅剂、剂型状态)、在给药时ADC药物已形成多聚体、以及受试者的遗传史和疾病史,都可能是引发免疫原性的因素。

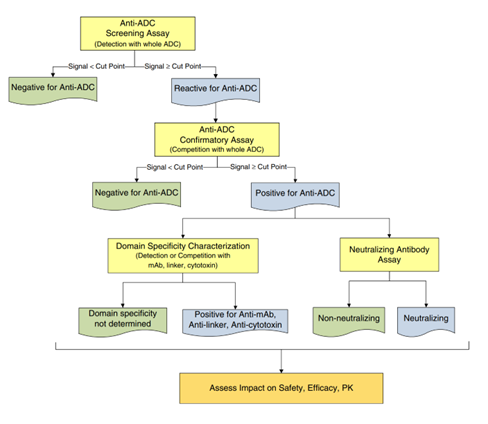

ADC药物的ADA分析比单克隆抗体的ADA分析方法可能更加复杂,虽然ADC药物的主体成分是大分子抗体,但连接子和/或小分子毒素都可能充当其抗原表位,导致抗ADC药物的ADA机制也更加多样化。根据每个ADC药物的风险评估,通常由分层测定方法组成,这些方法对临床样品中ADC药物的存在需要开发具有适合的灵敏度和耐受性(包括筛选、确证、表征和中和测定)。初始的筛选检测用于评估血浆/血清样品中与ADC药物结合的所有ADA抗体。随后进行确证试验,以评估真正与ADC药物相互结合的阳性样品。用于区分阳性和阴性样品的测定阈值称为“临界值”。在对治疗前受试者/健康供者的样本进行统计分析后,计算获得临界值。筛选后,ADA将进行滴度或中和活性的进一步表征。滴度测定通常使用类似于筛选测定的方法进行,但样品是以系列稀释的方式进行检测。根据所使用的方法,滴度测定方法的临界值可以与ADA筛选测定相同或不同。中和测定用于分析中和抗体(NAb),通常有两种形式的中和测定方法来评估NAb水平:基于细胞反应的方法(CBA)和基于配体结合的方法(LBA)。开发CBA时,通常采用高药物耐受性、以及可以优化药物响应性的细胞系,确定适当的终点读值、选择对照NAb以及优化测定参数。LBA法是一种竞争性免疫测定法,其实验操作和流程更为简单,通常具有更高的灵敏度和精确性等性能指标。评估ADC药物的免疫原性应采用多层分析策略(图5)。

图5 ADC药物免疫原性分析多层评估策略

关键试剂

与其它LBA一样,关键试剂的生物物理性质和三级构象对其使用性能具有影响。在制备关键试剂时,应注意ADC药物自身已经经历了抗体和小分子毒素的偶联化学反应,其生物物理特性与未偶联的单克隆抗体具有一定差异,如果偶联和化学标记都依赖同样的氨基酸残基的特定基团,标记ADC关键试剂时可能造成更多的净电荷变化;同样如果标记的是疏水性生物素分子则可能严重影响ADC试剂的溶解度。标记反应的结果可能导致所制备的ADC关键试剂难以检测ADA。应在早期评估关键试剂的生物物理参数以确定其可用性,并配合优化标记方式和种类、特定的缓冲溶液等,以构建最佳的检测分析方法。

耐药性

为了提高ADA检测方法的耐药性,在开发方法时通常使用酸化进行预处理。但要注意ADC药物中小分子毒素对pH值变化的反应性,包括连接子的断裂和小分子的分解作用,如对酸敏感型连接子。如果需要使用酸化进行预处理,则必须在与标记的ADC关键试剂孵育前完成样品的中和,以确保关键试剂的完整性。

结构域特异性表征

由于ADC药物结构的复杂性,受试者产生的ADA可能针对ADC药物的不同结构域,对抗体、连接子和小分子毒素等结构域的反应性应该作为ADA监测分析的一部分。两种方法常用于评估结构域特异性表征,即竞争法和直接法。在竞争法中,样品在类似于确证实验中与单独的ADC结构域组分(抗体、小分子毒素、或其片段的复合物)进行孵育,若有信号的显著降低表明ADA具有相应结构域的结合特异性。另一种则是直接法,将ADC结构域组分直接用于捕获/侦测试剂,以评估ADA中针对该结构域的成分。对ADA进行结构域特异性表征分析需要专门的阳性对照试剂,它们可能是含有针对ADC药物所有结构域组分的抗体,即抗ADC药物的多克隆抗体,也可能是针对某一结构域或结合表位的单克隆抗体。

ADC生物标志物分析

肿瘤组织抗原的表达

基于ADC药物的作用机理,其药物的靶向性主要依赖于抗体对目标抗原的特异性识别,靶点抗原可能是过表达状态(如HER2),也可能是目标细胞特异性表达(如CLDN18.2)。由此首要考虑的入排标准应该是生物标志物即肿瘤组织中抗原的表达情况,例如乳腺癌与胃癌的受试者在接受抗HER2的ADC药物治疗时,将先进行HER2蛋白表达水平或基因拷贝数水平的检测,当检测结果为阳性的患者将纳入临床试验,。诸如过表达抗原、免疫检查点、肿瘤组织相关的免疫细胞群等均可能成为评估的生物标志物。IHC与FISH的方法开发和临床应用已相较成熟,使用已有的检测试剂盒即可快速批量的完成肿瘤组织的抗原表达分析。由此,该类方法也能够同步开发为伴随诊断(CDx)产品,并在ADC药物治疗前进行评估以判断患者从该疗法中受益的可能。

游离抗原水平

对于ADC药物的靶点抗原,尤其是膜蛋白的胞外域部分,肿瘤细胞和正常组织细胞会将靶点抗原通过蛋白酶水解作用解离并释放至血液中,以游离的形式稳态存在。ADC药物仍可以与游离抗原特异性结合,形成ADC-游离抗原复合物留存在血液循环系统中,无法与组织内的目标细胞相结合。这会影响ADC药物的分布和清除,ADC-游离抗原复合物将由肝脏代谢的途径进行清除,这可能导致数量可观的ADC药物定向运输至该器官,以发生ADC相关的肝毒性,也可能导致ADC疗效的下降、甚至发生脱靶毒性和安全性风险。

小结

ADC的生物分析既复杂又具有极高的挑战性,需要在单克隆抗体以及小分子生物分析的基础上进行整合研究,成熟稳健的生物分析策略对于ADC药物的临床试验成功至关重要。无论是LBA、CBA,还是LC-MS/MS、HRMS,以及适用于生物标志物分析的其它技术平台,都随着临床试验阶段的进行有着不同的侧重点,这些分析平台能够更好帮助研究者分析ADC药物的药代动力学、药效学、免疫原性和生物标志物。

关于康维讯生物

康维讯生物由经验丰富的生物分析专家团队领衔成立,提供全方位、一站式的生物分析服务,涵盖临床前/临床药代动力学、药效学、免疫原性、生物标志物、生物活性分析、中心实验室样本管理;以及高端分析仪器、高值耗材、试剂的研发销售等业务。公司已建成免疫检测分析平台、分子检测分析平台以及细胞学分析平台等技术平台,并在温州设有高端分析仪器、高值耗材和试剂的CRI研发中心,在苏州吴中生物医药产业园设有3,000平米GLP检测服务实验室,包括适合CGT和ADC产品生物分析的十万级净化实验室,BSL-2级实验室,PCR分析实验室,配备生物分析专业管理系统和高端/专业检测仪器,实验室GLP质量体系可同时满足全球监管机构的申报要求。

康维讯生物团队累积了多年的生物分析经验,将坚持“推动生物行业发展,助力新药研发”的使命,以助力创新型药物上市为己任,致力于成为全球药企生物分析最值得信赖的合作伙伴。康维讯生物以创新技术为基石,一方面提供质高价优、符合全球监管机构要求的生物分析服务,助力药物研发企业降低研发成本,提高申报成功率,加速申报进程;另一方面研发并提供高端分析仪器和高值耗材试剂产品,助力分析行业构建低成本的产业链生态,并进一步打造高度自动化、高灵敏度的分析检测能力。康维讯生物已经开发出助力生物分析实验室自动化的板式自动化操作平台和支持细胞治疗产品研发的细胞分选仪。康维讯生物肩负两大业务版图为双轮驱动,以塑造成生物分析CRO领域的国际化品牌与形象。

2023年,康维讯生物已荣获:第四届国际细胞与基因治疗中国峰会最具潜力的CGT CRO TOP10;中国生物医药产业价值榜最佳服务供应商TOP10;第五届生物药开发者创新大会年度最优品质服务奖;第五届亚洲生物制药创新峰会最具潜力的ADC与双抗药物生物分析CRO TOP10。

更多信息,请访问康维讯生物官方网站:

www.kanwhish.com

Please tell us your questions or needs

and Kanwhish Biotech will contact you as soon as possible via email or phone.

© 2022-2025 Copyright All Rights Reserved. 苏ICP备2023013734号-1

© 2022-2025 Copyright All Rights Reserved. 苏ICP备2023013734号-1